Gestein des Jahres 2022

Seit 2007 wird von einem Fachkuratorium unter Federführung des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler (BDG) das Gestein des Jahres ausgewählt. Damit sollen Gesteine als unsere unverzichtbare Lebensgrundlage in all ihren Facetten der breiten Öffentlichkeit nahegebracht werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Gestein des Jahres nachträglich ausnahmsweise für zwei Jahre ernannt.

Gips- und Anhydritstein – Gestein des Jahres 2022

Als Gestein des Jahres 2022 wurde Gips- und Anhydritstein unter anderem deshalb ausgewählt, weil infolge des geplanten Ausstiegs aus der Kohleverstromung eine wichtige Rohstoffquelle für Gips in Deutschland zukünftig wegfallen wird. Denn Gips wird nicht nur aus natürlichen Gipsvorkommen gewonnen, sondern auch in signifikantem Maß aus der Entschwefelung von Rauchgasen in Kohlekraftwerken (REA = Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen). Dabei wird das Schwefeldioxid der Rauchgase als Gips gebunden und dabei der qualitativ hochwertige sogenannte REA-Gips erzeugt. REA-Gips deckt derzeit etwa die Hälfte des Gipsbedarfs in Deutschland.

Aus dem Wasser geboren

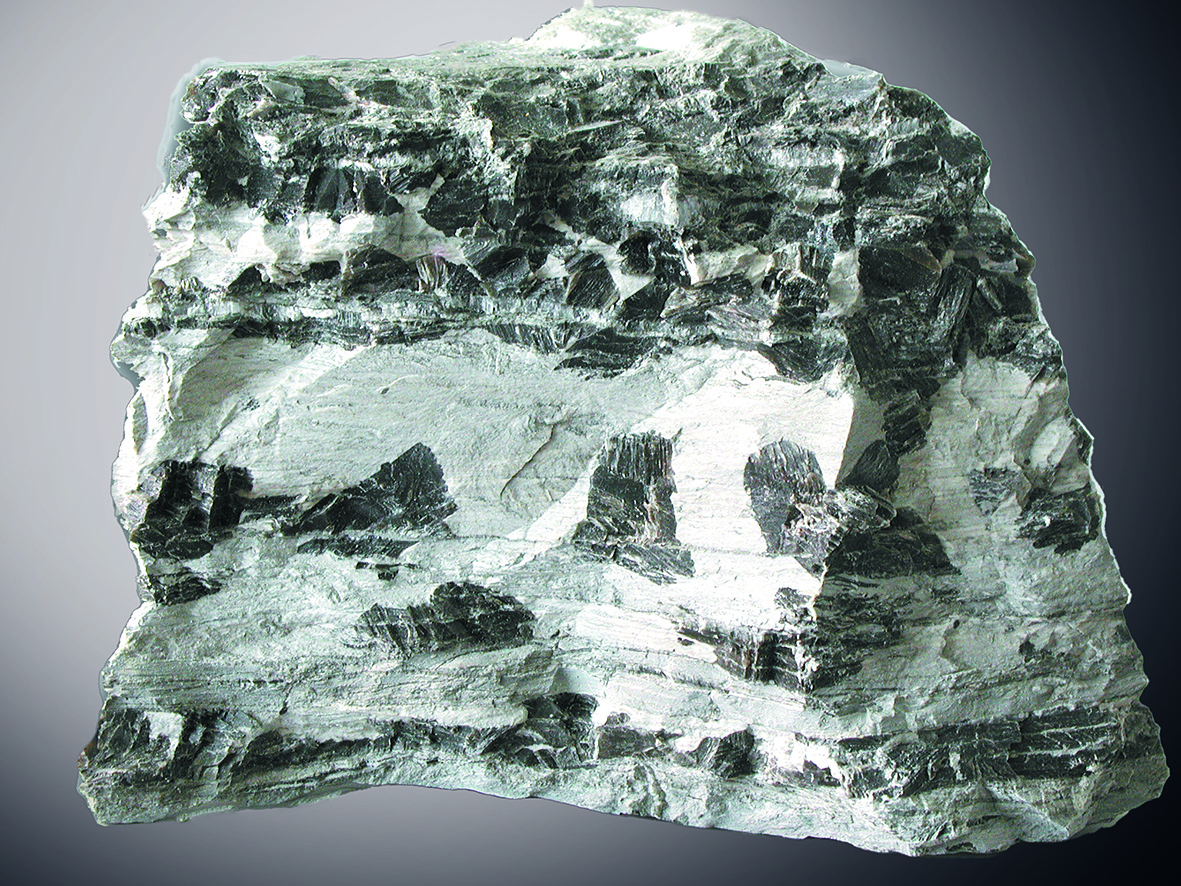

Gips ist ein wasserhaltiges Calciumsulfat mit der Formel CaSO4 * 2 H2O. In der Natur bildet dieses Mineral oft gut ausgebildete, formenreiche Kristalle, die Größen von mehreren Metern erreichen können. Meist findet sich Gips aber in Form von feinkörnigem Gipsstein, der nahezu vollständig aus diesem Mineral besteht. Dieser tritt überwiegend als massiges Gestein von weißer bis grau-brauner Farbe auf. Oft kommt Gips in der Natur zusammen mit dem Mineral Anhydrit vor. Anhydrit ist, wie der aus dem Griechischen anhydros („ohne Wasser“) abgeleitete Name verrät, kristallwasserfreies Calciumsulfat (CaSO4).

Gipsstein entsteht, wenn im Meerwasser durch Verdunstung die Salzkonzentration soweit ansteigt, bis dieses übersättigt ist. Er gehört zu den chemischen Sedimentgesteinen. Da Verdunstung (Evaporation) zu seiner Bildung führt, wird Gipsstein als sogenannter Evaporit bezeichnet.

Evaporite bilden sich meist in tropischen Flachmeeren, aber auch in Binnenseen unter ariden Klimabedingungen. Dabei werden mit zunehmender Eindampfung in Abhängigkeit der Löslichkeit der im Wasser enthaltenen Salze zuerst schwerlösliche Karbonate (z.B. Kalk), dann Sulfate wie Gips und zuletzt die leichtlöslichen Chloride (z.B. Steinsalz, NaCl) ausgefällt und setzen sich am Meeresgrund ab. Anhydritstein bildet sich aus Gipsstein durch zunehmende Überlagerung und dadurch bedingtes Austreiben des Wassers.

Dieser Prozess hat im Laufe der Erdgeschichte Deutschlands mehrfach seit mindestens 250 Millionen Jahren stattgefunden. Daher finden wir Gips- und Anhydritstein heute in unterschiedlichen geologischen Formationen.

Unentbehrlicher und vielfältiger Rohstoff

Aufgrund seiner besonderen Materialeigenschaften wird Gips seit Jahrtausenden als Baustoff verwendet. In Anatolien fand man bei Ausgrabungen einer der weltweit ältesten Städte 9.000 Jahre alte Gipsputze. In Ägypten hat man Gipsmörtel beim Bau der Cheopspyramide und der Sphinx in Gizeh vor 4.500 Jahren verarbeitet. Heute wird Gips vor allem im Leicht- und Innenausbau als Putz, Gipsplatten oder Fließestrich verwendet.

Vielfältige Anwendungsfelder findet Gips ebenso in der Pharma-, Düngemittel- und Lebensmittelindustrie. Auch bei der Herstellung von Farben, Papier, Kunststoff und Kosmetika sowie in der Landwirtschaft wird Gips benötigt. Und wer schon einmal mit einem Gipsarm oder -bein geplagt war, hat ein weiteres Einsatzfeld von Gips am eigenen Leib erfahren: als Werkstoff für die Erstellung von Formen aller Art in Medizin, Technik oder Kunst.

Im Kunsthandwerk und in der Bildhauerei wurden und werden teils heute noch dichte, feinstkörnige Varietäten von Gipsstein, die man als Alabaster bezeichnet, als Werkmaterial genutzt. Da Gips recht weich ist – man kann Gips mit dem Fingernagel ritzen – lässt sich Alabaster leicht bearbeiten und wurde insbesondere für Dekorobjekte und Bildhauerarbeiten wie Grabmäler, Altartafeln, Statuen und Statuetten, aber auch für Gewände, Treppen, Fußboden- und Wandplatten in repräsentativen Bauten verarbeitet. Wegen der relativ guten Wasserlöslichkeit von Gips ist die Verwendung jedoch auf Innenräume beschränkt.

Geotechnischer Problemfall

Diese Wasserlöslichkeit bringt allerdings auch geotechnische Probleme in Gebieten, in denen Gips- und Anhydritgesteine verbreitet sind, mit sich. Ähnlich wie bei den Kalkgesteinen kommt es in Sulfatgesteinen nämlich zur oberflächlichen Karstbildung und häufig zu Subrosion, d.h. unterirdische Verwitterung und Auslaugung durch zirkulierendes Grundwasser. Dabei können sich Höhlen, Schlotten, Dolinen und Erdfälle ausbilden. Insbesondere die Erdfälle können Schäden an Bauwerken verursachen, aber auch unmittelbar Menschenleben gefährden.

Eine weitere ungünstige geotechnische Eigenschaft von Anhydrit ist, sich bei Zufuhr von Wasser in Gips umzuwandeln. Dabei vergrößert sich das Volumen um bis zu 61 %, wodurch schwere Schadensfälle verursacht werden können. Eines der bekanntesten Beispiele für eine solche Gipsquellung ist das badische Staufen, wo im Jahr 2007 infolge von Bohrungen im Zuge von Erdwärmesondierungen eine Anhydritschicht mit Grundwasser in Verbindung kam und eine Gipsbildung einsetzte. Die damit verbundene Volumenausdehnung wirkte sich stark auf die Erdoberfläche aus, so dass in der Folge weit über 250 Gebäude beschädigt wurden, einige davon irreparabel.

Vorkommen und Gewinnung in Deutschland

Gips- und Anhydritgesteine treten in Deutschland überwiegend in Schichtenfolgen aus den geologischen Perioden des Perm (Zechstein) sowie der Trias (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper) auf. Dabei finden sich Gipsgesteine des Zechsteins vor allem im Norden, während Muschelkalk- und Keupergipse im Wesentlichen auf Süddeutschland beschränkt sind.

Aktuell wird Gipsstein in Deutschland in 62 Steinbrüchen und neun untertägigen Bergwerken gefördert. Für den Abbau kommen nur Lagerstätten mit Gipsgehalten von mehr als 80 % in Frage, da die Qualitätsanforderungen der Gipsindustrie entsprechend hoch sind. Die größten Lagerstätten Deutschlands liegen im Zechstein Niedersachsens, Thüringens und Nordhessens und dort insbesondere am Süd- und Westrand des Harzes. Dort sind die Vorkommen von sehr hoher Qualität und liefern Rohstoffe von über 90% Gipsgehalt bei gewinnbaren Mächtigkeiten von 15 bis 70 Metern.

In Süddeutschland befinden sich wirtschaftlich bedeutende, hochwertige Naturgips- und Anhydritgesteine des Mittleren Keupers mit Reinheitsgraden von 84 bis 98% Gipsgehalt, was sie für die Produktion von Spezialgipsen eignet. Zwar liegen die gewinnbaren Mächtigkeiten von nur 6 bis 11 m deutlich niedriger als im Zechsteingips, dafür ist die Qualität sehr hoch.

Im Mittleren Muschelkalk Süd(west)- und Norddeutschlands wird Gips nur noch selten gewonnen, da der Abbau wegen der meist vorliegenden hohen Gesteinsüberdeckung nur untertägig möglich ist. Das einzige Gipsbergwerk in Rheinland-Pfalz, die Grube Horst-Peter-Stollen der Gipsbergbau ENGEL GmbH in Ralingen unweit von Trier, baut Gipsstein aus dem Mittleren Muschelkalk ab.

Gips und Geotope

Gips- und Anhydritgesteine bilden die natürliche Grundlage zahlreicher Geotope in Deutschland. Von besonderer Bedeutung sind die Sperenberger Gipsbrüche südlich von Berlin, die als Nationales Geotop ausgezeichnet wurden. Der Bergbau auf Gips geht dort bis in das 12. Jahrhundert zurück und wurde bis 1958 betrieben. Eine Besonderheit ist der dortige Standort der seinerzeit tiefsten Bohrung der Welt, die 1871 bis auf 1271,6 Meter niedergebracht wurde. In dieser Bohrung führte Bergrat Eduard Dunker aus Halle an der Saale exakte Temperaturmessungen durch und entdeckte dabei die geothermische Tiefenstufe, die besagt, dass die Temperatur alle 33,7 m um 1°K nach der Tiefe zunimmt. Damit beendete er auch einen Wissenschaftsstreit, da einige Forscher der Ansicht waren, dass die Erde im Innern nicht heiß, sondern kalt sei und sich die Erde nur durch die Sonne aufheizte.

Entlang des Südharzes erstreckt sich als schmaler Streifen eine Gipskarstlandschaft über Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Sie beherbergt unterschiedlichste und artenreiche Lebensräume wie Magerrasen, Kalkbuchenwälder, Gipssteilhänge, Felsfluren, Quellsümpfe, wassergefüllte Erdfälle, Bachauenwälder und viele mehr. Hier liegen einige außergewöhnliche Geotope.

Die Barbarossahöhle im Kyffhäuser ist eine von zwei zugänglichen Anhydrithöhlen auf der Welt und die einzige Anhydrit-Schauhöhle Europas. Sie liegt im Nationalen Geopark Kyffhäuser und ist unter anderem durch seltene geologische bzw. mineralogische Phänomene bekannt, wie die dort von der Decke hängenden, aus Anhydrit entstandenen Gipslappen, oder für schöne Schlangengipsbildungen. Sie ist ebenfalls ein Nationales Geotop.

Eine weitere Schauhöhle in dieser Gipskarstlandschaft, die als Nationales Geotop ausgewiesen wurde, ist die Heimkehle bei Uftrungen. Mit etwa 2.000 Metern Länge, von denen rund 600 Meter touristisch erschlossen sind und großen Hohlräumen wie dem „Großen Dom“ mit etwa 65 Meter Durchmesser und rund 22 Metern Höhe zählt sie zu den größten Gipskarsthöhlen Europas.

Und um Deutschland und Europa einmal zu verlassen: Ein internationales, weltweit bedeutendes Geotop ist das White Sands National Monument. Das im amerikanischen Bundesstaat New Mexico liegende, ca. 700 km2 große Naturschutzgebiet im Tularosa-Becken ist durch ausgedehnte Dünen aus feinkörnigem, weißlichem Gips geprägt.

Quellen und weiterführende Weblinks:

- Gestein des Jahres beim BDG

- Offizielles Poster Gestein des Jahres

- Offizieller Flyer

- Bundesverband der Gipsindustrie