Tiefe Geothermie und Lithiumgewinnung

Tiefe Geothermie

Als Geothermie wird die Nutzung der im Untergrund gespeicherten Energie (Erdwärme) zur Wärmegewinnung und/oder Stromerzeugung bezeichnet. Gesetzlich ist die Grenze zwischen sog. „oberflächennaher“ und „tiefer“ Geothermie bei 400 m unter der Erdoberfläche definiert. In der geowissenschaftlichen Praxis gewinnt in den letzten Jahren jedoch zusätzlich auch der gesetzlich unbestimmte Begriff „mitteltiefe Geothermie“ an Bedeutung, der die Nutzung von Geothermie im Bereich zwischen 400 m und rund 1.500 m Tiefe beschreibt.

Bei der tiefen Geothermie kann zwischen einer hydrothermalen und petrothermalen Nutzungsart unterschieden werden:

Die hydrothermale Geothermie nutzt natürlich vorkommendes Thermalwasser, das in wasserführenden Gesteinsschichten im Untergrund vorkommt. Aufgrund der Gesteinseigenschaften (z.B. Porosität und Permeabilität) und/oder des vorhandenen Trennflächengefüges ist die Durchlässigkeit in diesem Falle ausreichend hoch, sodass das Thermalwasser direkt gefördert werden kann. Die hydrothermale geothermische Nutzung erfolgt insbesondere in Sedimentgesteinen, in denen eine natürliche Durchlässigkeit oftmals gegeben ist.

Im Gegensatz dazu erfolgt bei der petrothermalen Geothermie die Energiegewinnung weitestgehend unabhängig von wasserführenden Strukturen. Das heiße Gestein wird nach Erzeugung künstlicher Wegsamkeiten als „Wärmetauscher“ genutzt. Dies wird auch als „Enhanced Geothermal System (EGS)“ bezeichnet. Die petrothermale geothermische Nutzung erfolgt insbesondere im kristallinen Grundgebirge, in der die natürliche Durchlässigkeit zumeist eingeschränkt ist.

In beiden oben genannten Fällen kommen i.d.R. mindestens zwei Tiefbohrungen zum Einsatz (sog. Dublette), über die das Thermalwasser gefördert und nach dem Wärmeentzug abgekühlt wieder in den Untergrund zurückgeführt wird.

Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser

Für die Gewinnung von Lithium aus sogenannten „sekundären Lagerstätten“ stehen grundsätzlich verschiedene Verfahrensarten zur Verfügung. Diese werden unter dem Begriff „Direkte Lithiumextraktion (DLE)“ zusammengefasst und beinhalten die Lithiumgewinnung durch chemisch-physikalische Prozesse wie etwa Ausfällung, Adsorption oder über Membrane. Der Einsatz dieser Technologien und deren Optimierung für die Extraktion von Lithium aus Thermalwässern ist aktuell Gegenstand zahlreicher Projekt- und Forschungsvorhaben.

Einordnung des Begriffes Thermalwasser

„Thermalwasser“ wird in der DIN 4049 Teil 3 (Begriffe zur quantitativen Hydrogeologie) wie folgt definiert: „Grundwasser, dessen natürliche Temperatur beim Austritt aus der Lithosphäre mindestens 20 °C beträgt“. Der Lösungsinhalt des Wassers stellt keine Definitionsgrundlage nach DIN dar, weshalb unter dem Begriff „Thermalwasser“ ein breites Spektrum an stofflich mitunter stark unterschiedlichen Grundwässern subsumiert werden kann. Um den Lösungsinhalt in der Terminologie zu berücksichtigen, ist der Begriff „Sole“ von Bedeutung. Dieser leitet sich vom spätmittelhochdeutschen „sul“ bzw. „sol“ für „Salzbrühe“ ab und bezeichnet eine wässrige Lösung von Salzen, die mindestens 14 g gelöster Stoffe pro 1 kg Wasser enthält (Meschede et al. 2021 - Geologisches Wörterbuch).

Im Bereich des Oberrheingrabens in Rheinland-Pfalz übersteigt der Lösungsinhalt der für die tiefe Geothermie genutzten Thermalwässer ggf. 14 g gelöster Stoffe pro 1 kg Wasser, weshalb in diesen Fällen auch der Begriff Sole bzw. Thermalsole genutzt werden kann.

Nutzung in Rheinland-Pfalz

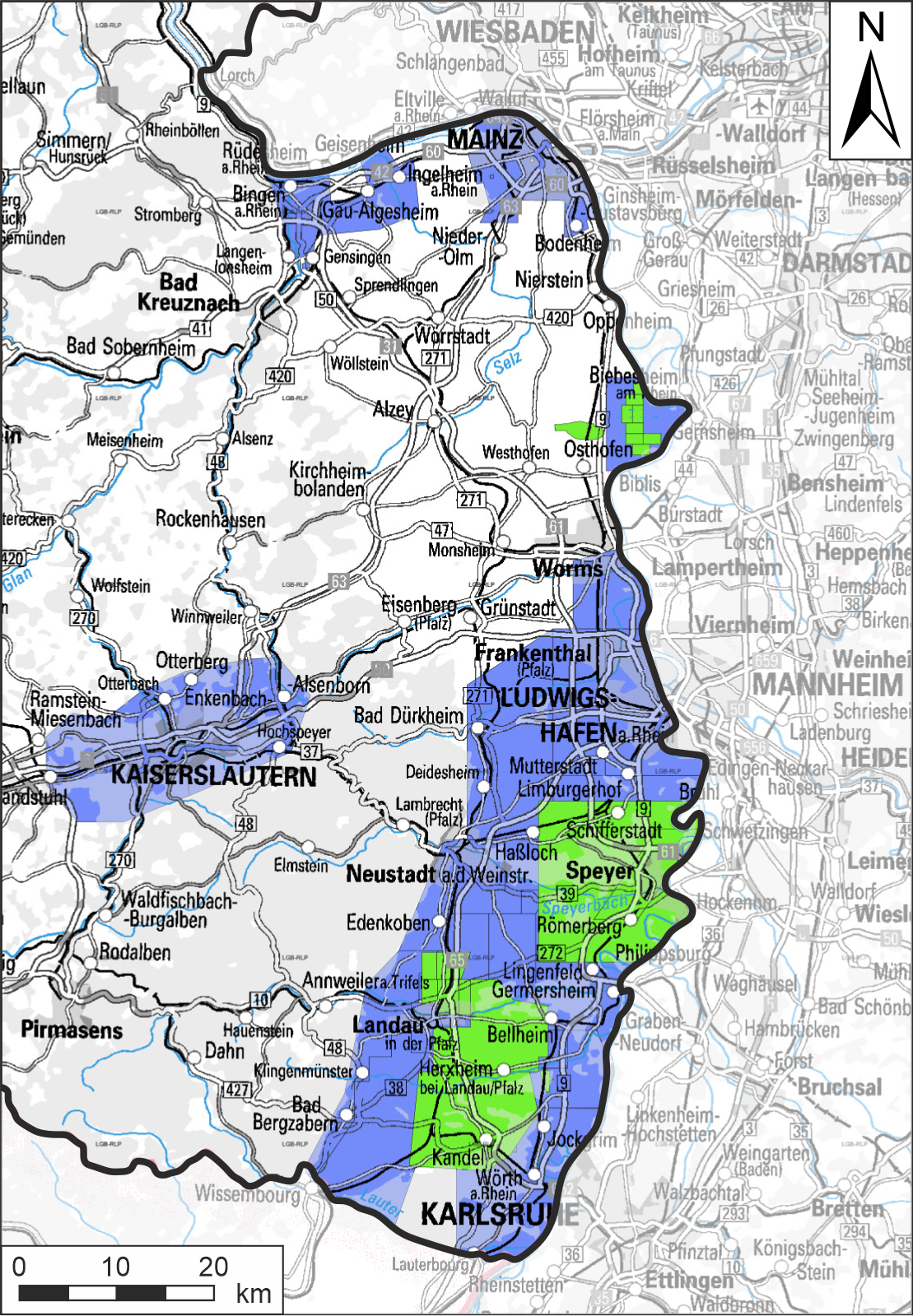

In Rheinland-Pfalz eignet sich insbesondere die Region des Oberrheingrabens im Südosten des Landes für die Nutzung von tiefer Geothermie sowie zur möglichen Gewinnung von Lithium. Geologisch stellt der Oberrheingraben ein ca. 300 km langes Grabensystem zwischen Basel und Frankfurt dar, dessen Bildung im Tertiär vor ca. 50 Millionen Jahren begann und bis heute andauert. Die Grabenbildung und die damit einhergehende Ausdünnung der Erdkruste hat dabei einen lokal stark erhöhten geothermischen Gradienten von bis zu 5-10 °C/100 m zur Folge. Zum Vergleich: in Deutschland liegt der mittlere geothermische Gradient bei rund 3 °C/100 m. Zudem ergaben Untersuchungen der Thermalwässer erhöhte Gehalte an Lithium von bis zu 210 mg/l. Die genaue Herkunft des Lithiums ist Gegenstand aktueller Forschungsvorhaben.

Projekte

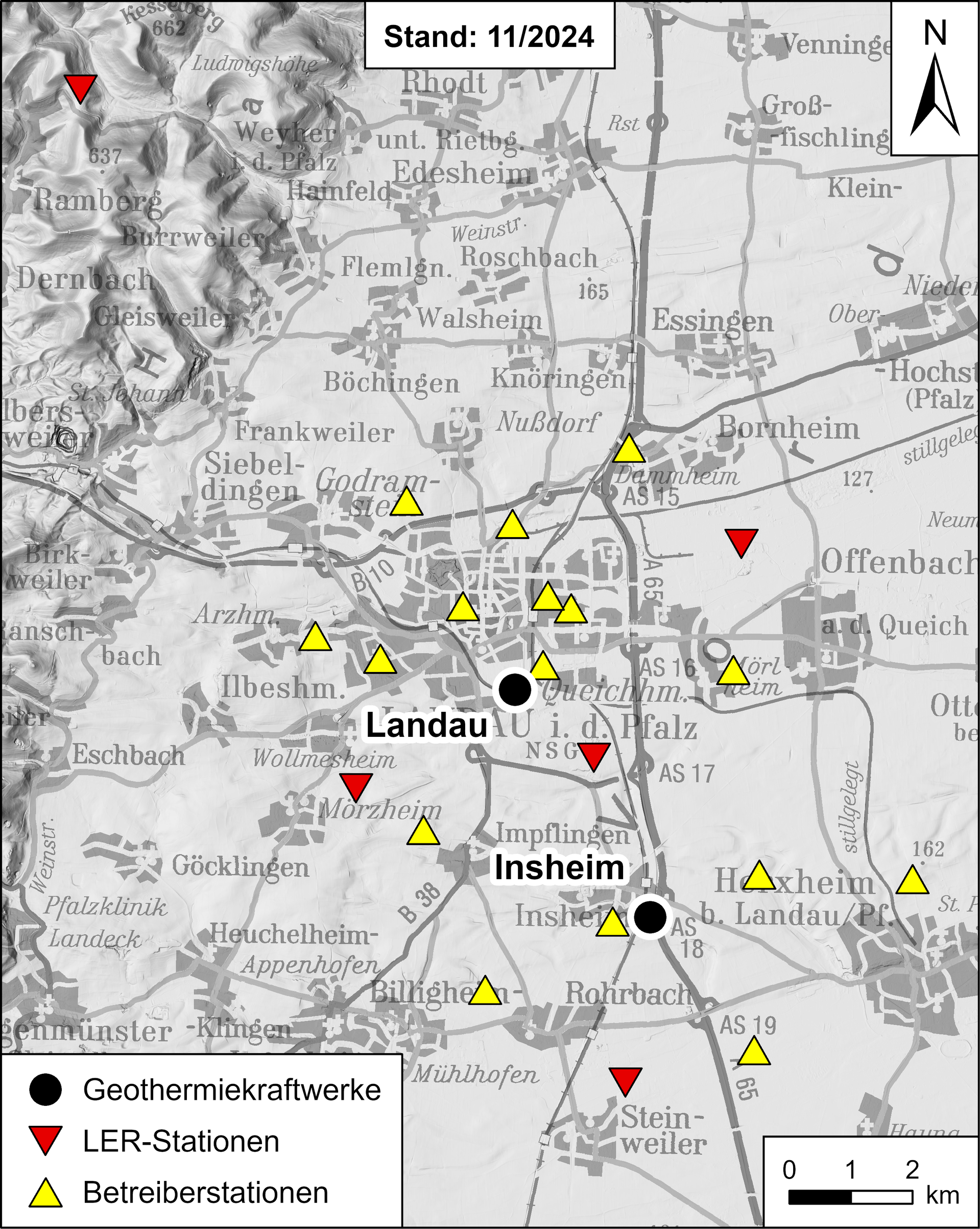

In Rheinland-Pfalz gibt es zwei Geothermiekraftwerke, die mithilfe der tiefen Geothermie Strom produzieren: das Geothermiekraftwerk Landau (Inbetriebnahme in 2007) und das Geothermiekraftwerk Insheim (Inbetriebnahme in 2012). Zudem gibt es zahlreiche weitere Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die eine Nutzung der tiefen Geothermie verfolgen (Berechtsamskarte mit den vergebenen Konzessionen). Im Gegensatz zu den bestehenden Geothermiekraftwerken liegt der Fokus dieser Projekte auf der direkten Nutzung der Erdwärme, beispielsweise als Wärmequelle für Fernwärme. Gleichzeitig werden intensiv Möglichkeiten verfolgt, aus den Thermalwasserkreisläufen zusätzlich zur Wärme auch Lithium zu entziehen.

Überwachung von Seismizität und Bodenbewegungen

Die Geothermiekraftwerke in Landau und Insheim werden von den Betreibern mit mehreren seismischen Messstationen überwacht. Diese ermöglichen es, auch kleine, nicht spürbare seismische Ereignisse schnell zu erkennen. Damit lässt sich abschätzen, ob ein Zusammenhang mit den Aktivitäten im Rahmen des Kraftwerkbetriebs bestehen könnte. Das darauf basierende Monitoring dient insbesondere zur Steuerung des Kraftwerksbetriebes. Außerdem betreibt der Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz (LER) inzwischen 4 Bohrlochstationen in der Südpfalz, die sich als „Frühdetektoren“ kleinster seismischer Ereignisse bewährt haben.

Das Seismometer-Netzwerk von Rheinland-Pfalz ist Bestandteil des Erdbebenverbundes Südwest mit Baden-Württemberg. Dieses besteht aus Breitband- und Kurzband-Stationen sowie Starkbeben-Stationen. Es kann sowohl schwache bis starke lokale, regionale sowie starke globale Erdbeben registrieren. Der LER informiert die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig über seismische Ereignisse in der Region.

Zusätzlich zur seismischen Überwachung sind auch andere mögliche Begleiterscheinungen der tiefen Geothermie, wie etwa Hebungen oder Senkungen der Erdoberfläche, messtechnisch zu überwachen. Standardmäßig werden lokale geodätische Messungen im Rahmen der markscheiderischen Erfassungen vorgenommen. Grundsätzlich sind auch regionale Überwachungen, wie Radarinterferometrie-Messungen, vorzusehen.

Weiterführende Informationen

Glossar zu Begriffen aus dem Bereich Geothermie und Seismizität

Mediationsverfahren zur Tiefengeothermie in der Vorderpfalz

Informationen zum Verfahren sowie Dokumentation der Sitzungen

Abschlussbericht der vom Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz im Nachgang zum seismischen Ereignis am 15.08.2009 einberufenen Expertengruppe „Seismisches Risiko bei hydrothermaler Geothermie“ vom 29.10.2010

Planern und Entscheidungsträgern geothermischer Projekte steht eine durch den Personenkreis „Tiefe Geothermie“ der staatlichen geologischen Dienste erstellte Arbeitshilfe zur Nutzung der geothermischen Energie aus dem tiefen Untergrund zur Verfügung.

Ansprechpartner

Neuhaus genannt Wever, Susanne

- +49 6131 9254 250

Weitere Informationen

Die Berechtsamskarte stellt die Ausdehnung der Konzessionsflächen u.a. für die Bodenschätze Erdwärme und Lithium im Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz dar.

Das vom BMWK geförderte Projekt Warm-Up hat zum Ziel, geothermische Projekte im Bereich der mitteltiefen und tiefen Geothermie in ihrer Umsetzung zu unterstützen. Im Ergebnis wurden eine Erstellungshilfe für eine Projektskizze sowie eine Kriterienliste zur Bewertung von geothermischen Projekten erarbeitet und Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Die zentrale Funktionsmailadresse dient zur erleichterten Einreichung von Projektvorschlägen beim Projektträger Jülich.

Das geothermische Potenzial des Oberrheingrabens wurde im EU-Projekt GeORG (Laufzeit 2008 bis 2012) eingehend untersucht. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekt-Webseite.