Sicherung untertägiger Anlagen ehemaligen Basaltbergbaus in Mayen (Vordereifel)

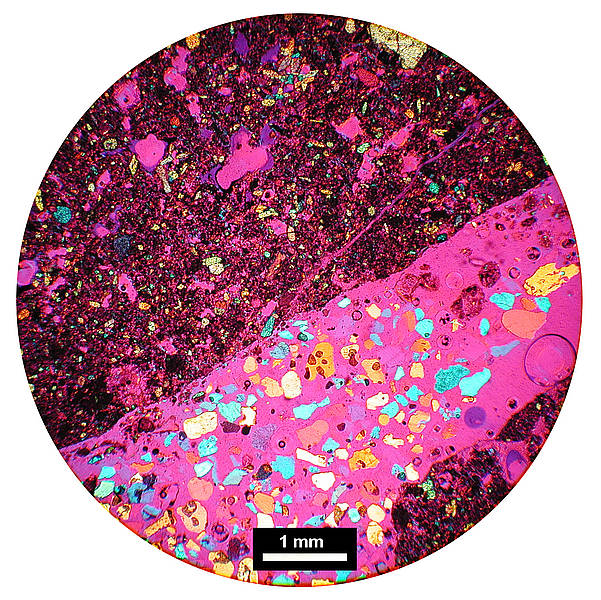

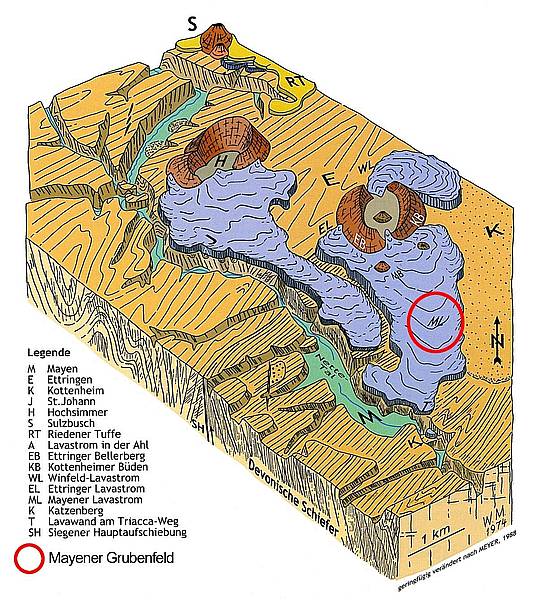

In Mayen wird seit mehr als 7000 Jahren Basaltlava abgebaut. Aus ihr wurden früher Getreidereiben und später Mahl- und Mühlsteine hergestellt. Entstanden ist der Mayener Lavastrom vor etwa 200 000 Jahren als Teil der Bellerberg-Vulkangruppe. Über das devonische Schiefergestein ergossen sich wenigstens drei Basaltlavaströme. Der Mayener Lavastrom weist eine Länge von etwa 2,5 km sowie eine durchschnittlichen Breite von 1,2 km auf. Die Mächtigkeit des Lavastroms schwankt im Umfeld des Mayener Grubenfelds im Bereich von etwa 10 bis 30 m. Der Basalt zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus (ca. 25 % Blasenvolumen), da die ausfließende Lava durch starke Abkühlung nicht vollständig entgasen konnte. Diese Eigenschaft macht den Basalt bis heute zu einem über die Eifel hinaus bekannten Naturwerkstein.

Ab dem Spätmittelalter baute man den Basalt bergmännisch auch untertägig ab. Die dadurch entstandenen Hohlräume wurden Felsenkeller genannt und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Gär- und Lagerkeller für Bierbrauereien genutzt. Somit etablierte sich der Name „Bierkeller“. Nach der Erfindung der „Eismaschine“ von Carl Linde zogen die zahlreichen Brauereien Ende des 19. Jahrhunderts aus Mayen ab, so dass der „Bierkeller“ in der Folge über 100 Jahre brach lag. In dieser Zeit entwickelte sich im Hohlraumsystem des „Bierkellers“ eine der größten Fledermauspopulationen in Deutschland. Biologen schätzen den Bestand auf über 50 000 Tiere. Der „Bierkeller“ ist Teil der Kernzone des Naturschutzgroßprojektes Mayener Grubenfeld. Die Fläche wurde europäisches FFH-Gebiet und der NABU Rheinland-Pfalz ist sowohl Grundstücks- als auch Bergwerkseigentümer.

Teil der Planungen und Arbeiten rund um dieses Naturschutzgroßprojektes war es auch, die Lebensräume für die Fledermäuse zu schützen sowie diese für die Wissenschaft zugänglich zu erhalten. Aus diesen beiden Gründen wurden punktuelle geotechnische Sicherungen und Sanierungen erforderlich. Die Planung und Überwachung der seit dem Jahr 2008 durchgeführten Maßnahmen wurden gemeinsam vom NABU Rheinland-Pfalz, der DMT GmbH & Co. KG und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) durchgeführt. Die Sicherungsmaßnahmen konzentrierten sich vor allem auf die 837 m2 große und bis 15 m hohe Eingangshalle des „Bierkellers“.

Als Resultat der geotechnischen Prüfungen wurden für zwei Bereiche der Eingangshalle des „Bierkellers“ dringlich zu beseitigende Instabilitäten festgestellt:

- Am Portal bestanden Gefährdungen durch Pfeilerbrüche sowie einen Böschungsbruch bzw. Steinschlag. Die Firststeine waren zum Teil bereits abgesackt und es musste jederzeit mit einem Einsturz gerechnet werden.

- Im Zentrum der Eingangshalle wiesen zwei Basaltsäulen massive Schäden wie Ausbrüche, Verschiebungen und offene Risse auf.

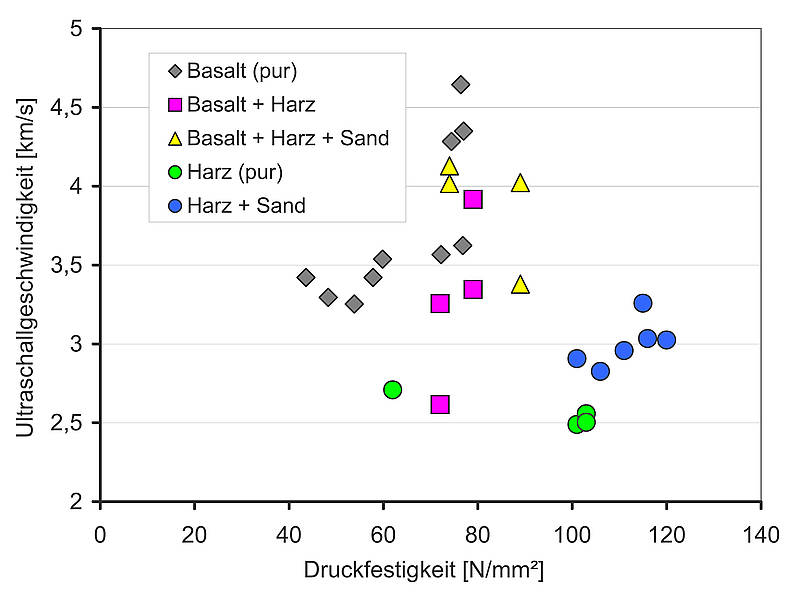

Wegen der akuten Gefährdungen mussten genaue Vorgaben bezüglich Arbeitschutz, Bauablauf und Qualitätskontrollen definiert werden. Die Einrichtung und Überwachung von Rissen und Spalten mit sogenannten Felsspionen sowie die Kontrolle der Verklebung mittels Kernbohrungen und der Überprüfung der Proben im felsmechanischen Labor des LGB waren von wichtiger Bedeutung. Im Zuge der Laborprüfungen wurde eine sehr gute Klebewirkung, eine hohe Druckfestigkeit und ausreichende Frostbeständigkeit festgestellt.

Durch die Zugabe von Quarzsand zum Epoxidharz konnte ein Materialverhalten, das in etwa dem intakten Ausgangsmaterial (poröser Basalt) entspricht, erreicht werden. Der Zuschlag von Quarzsand steigerte auch die Wirtschaftlichkeit der Verklebungen.

Im Bereich des Portals und der oberhalb hiervon gelegenen Böschung wurde nach Abschluss der Verklebung bzw. Herstellung des Unterstützungsbauwerkes aus Ortbeton die Felsoberfläche zum Teil noch dünnschalig mit Spritzbeton vergütet. Ziel war es auch, in etwa eine Bogenform herzustellen, damit die vorhandenen Lasten entsprechend einem Gewölbe abgetragen werden können.

Im Sommer und Herbst 2009 wurden die Baumaßnahmen im Bierkeller fortgeführt. In der Eingangshalle wurde die Firste mit Hilfe eines Hubsteigers überprüft und bei Hinweis auf Instabilitäten sind vorhandene Klüfte und Spalte mit dem Epoxidharz-Quarzsand- Gemisch verklebt worden. Weiter wurde im Zentrum der Eingangshalle zur Stützung der Firste am Rand eines Schachtes die Herstellung einer Stahlstütze ausgeführt.

Literatur

HARMS, E. & MANGARTZ, F. (2002): Vom Magma zum Mühlstein. Eine Zeitreise durch die Lavaströme des Bellerberg-Vulkans. – Vulkanpark-Forschungen, 5, 107 S., (Römisch-Germanisches Zentralmuseum) Mainz.

WEHINGER, A. (2009): Sicherung untertägiger Anlagen ehemaligen Basaltbergbaus in Mayen (Vordereifel). – In: RÖHLING, H.-G. (Hrsg.): GeoDresden 2009. Schriftenreihe DGG, 63, S. 118, (Schweizerbart) Stuttgart.

Projektstatus

in Bearbeitung

Ansprechpartner

Wehinger, Ansgar

- +49 6131 9254 367