Neuer Kaiser Wilhelm-Tunnel in Cochem - Prüfung der Untergrundsituation nach einem Tagesbruch

Aufgabe

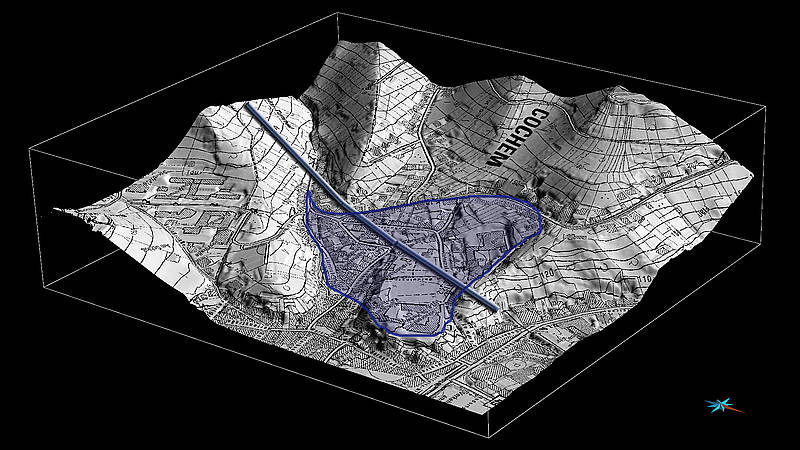

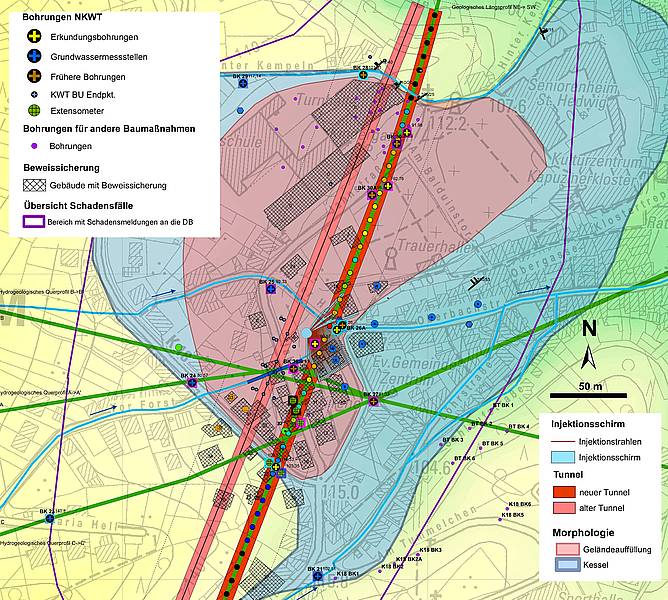

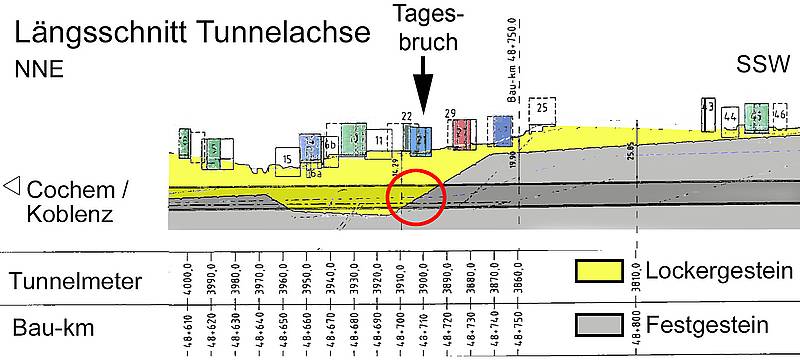

Im Jahr 2011 wurde der Neue Kaiser-Wilhelm-Tunnel (NKWT) im Auftrag der Deutsche Bahn AG unter der Oberstadt von Cochem hergestellt. Dabei beträgt der minimale Abstand zwischen der Tunnelfirste und der Gründung eines darüber vorhandenen Gebäudes nur etwa 3-4 m. Etwa drei Monate nach der Unterfahrung durch den Tunnel ist im Dezember 2011 auf einem Grundstück in der Cochemer Oberstadt ein Tagesbruch aufgetreten. Bei einer Bürgerversammlung in Cochem am 06.02.2013 wurden die Ergebnisse der Untersuchungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das LGB wurde im August 2012 mit der Prüfung der Untergrundsituation der Cochemer Oberstadt vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz (MWKEL) beauftragt. Die Initiative hierzu kam von der Stadt Cochem.

Das LGB sollte insbesondere folgende Fragestellungen beantworten:

- Was ist die Ursache des Tagesbruches?

- Sind weitere Tagesbrüche zu befürchten?

- Gibt es weitere untergrundbedingte Risiken für die Oberstadt und deren Bewohner?

Grundlagen für die Prüfung des Untergrundes bilden die Baugrunduntersuchungen und Bau- und Verformungskontrollen der DB AG. Weiterhin wurden Archiv- und Kartenunterlagen sowie Datenbanken des Landesamtes für Geologie und Bergbau sowie Bohrergebnisse Dritter aus älteren Baugrunderkundungen in der Oberstadt ausgewertet.

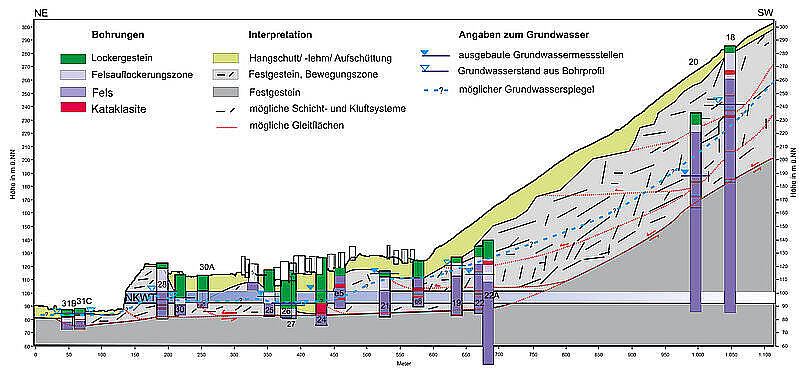

Baugrundmodell

Die Oberstadt von Cochem weist einen außergewöhnlich komplexem Untergrund auf. Dieser besteht aus anstehendem Devon-Fels des Rheinischen Schiefergebirges, der von Auffüllungen und quartären Lockergesteine sehr unterschiedlicher Mächtigkeiten überlagert wird. Folgende Schichten stehen im Untergrund der Oberstadt an (Reihenfolge von oben nach unten):

Auffüllungen

In einem großen Teil der Cochemer Oberstadt stehen direkt unter der Oberfläche teils künstlich aufgefüllte oder umgelagerte Lockergesteine an. Diese setzen sich aus Bodenaushub, Felsschutt und Bauschutt mit einer mittleren Mächtigkeit von 2-3 m zusammen.

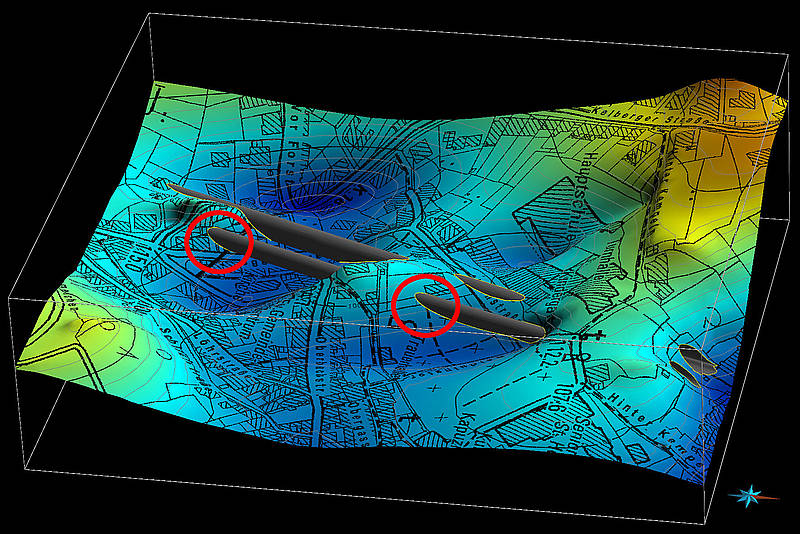

Lockergesteine des Quartär

Unterhalb der Auffüllungen oder direkt unter der Oberfläche folgen Lockergesteinsböden des Quartär. Diese füllen vor allem zwei „Rinnen“ oder „Mulden“ aus, in denen die Mächtigkeit der Quartärböden bis zu 45 m betragen kann. Die Grenzfläche des Lockergesteins zum liegenden Fels fällt zum Teil steil über mehrere 10er Meter Höhe ab. Die Quartärsedimente setzen sich einerseits aus Schluff-dominierten Lehmen (Typ Hanglehm, Lößlehm, Auenlehm) und andererseits aus weitgestuften Korngemischen der Kies- bis Tonkorngröße (Typ Hangschutt) zusammen.

Festgestein des Unterdevon

Der Festgsteinsuntergrund setzt sich aus Tonschiefern bis Schluffsteinen sowie eingelagerten Sandsteinbänken des Unterdevon zusammen. Die Schichtung und Schieferung weisen überwiegend ein Südwest-Nordost-Streichen bei einem Einfallen nach Nordwesten auf.

Die Kombination verschiedener topographisch-geologisch-geotechnischer Gegebenheiten weist auf eine fossile Großrutschung im Bereich der Cochemer Oberstadt hin. Die Tonschiefer sind durch häufige Stör- bzw. Gleitzonen mit mehreren Metern mächtigen Kataklasiten, Harnische und eine zum Teil intensive Zerlegung gekennzeichnet. Die fossile Rutschung setzt sich nicht aus einem homogenen Rutschkörper zusammen, sondern stellt vielmehr eine zusammengesetzte Rutschmasse, bei der einzelne Schollen zu unterschiedlichen Zeiten aktiv waren, dar. Durch die Rutschung bedingte Reliefunterschiede wurden durch spätere Lockergesteinsablagerungen wieder ausgeglichen. Dies erklärt auch die sehr unterschiedlichen und außergewöhnlich großen Lockergesteinsmächtigkeiten Hinweise darauf können die große Mächtigkeit der quartären Lockergesteinsdecke sowie deren unsortierte bzw. unregelmäßige Zusammensetzung.

Somit sind grundsätzlich reduzierte Standsicherheitsreserven für den Untergrund der Cochemer Oberstadt anzunehmen, so dass bereits vergleichsweise kleine Belastungsänderungen unterschiedliche Prozesse, wie z.B. Verformungen, anstoßen können, was allerdings noch keine direkte Konsequenz für den Tagesbruch ist. Weiter ist infolge von Rutschprozessen mit veränderten Bedingungen hinsichtlich des Grundwassersabflusses sowie der Lagerungsverhältnisse zu rechnen.

Hydrologie, Hydrogeologie

Aufgrund der „Kessellage“ der Cochemer Oberstadt findet dort eine Bündelung verschiedener Bachläufe statt, wobei diese Bäche heute ausnahmslos verrohrt sind. Von den Anwohnern wird eine Veränderung der Wasserverhältnisse nach dem Bau des NKWT berichtet. Es wurden neue Wasseraustritte, nasse bzw. feuchte Keller und Fassaden mitgeteilt. Die vorhandene Datengrundlage zur Hydrogeologie ist insgesamt als äußerst dürftig einzuordnen

Tunnelbau

Für einige Gebäude, bei denen vertikale Abstand zwischen Gründung und späterer Tunnelfirste < 10 m betragen sollte, wurde vorab von einem eigens hergestellten Schacht ein horizontaler Injektionsschirm hergestellt.

Der NKWT wurde mit einer dual-mode Tunnelvortriebsmaschine hergestellt. Unter der Oberstadt erfolgte der Vortrieb statt im sonst vorherrschenden offenen Modus im Erddruck-Modus mit gestützter Ortsbrust. Hierbei ist eine direkte visuelle Kontrolle beim Vortrieb nicht möglich. Im Bereich des Grundstücks mit dem Tagesbruch ist der Wechsel von Fest- zu Lockergestein erfolgt. In diesem Wechselbereich bestehen besondere Herausforderungen an den Vortrieb.

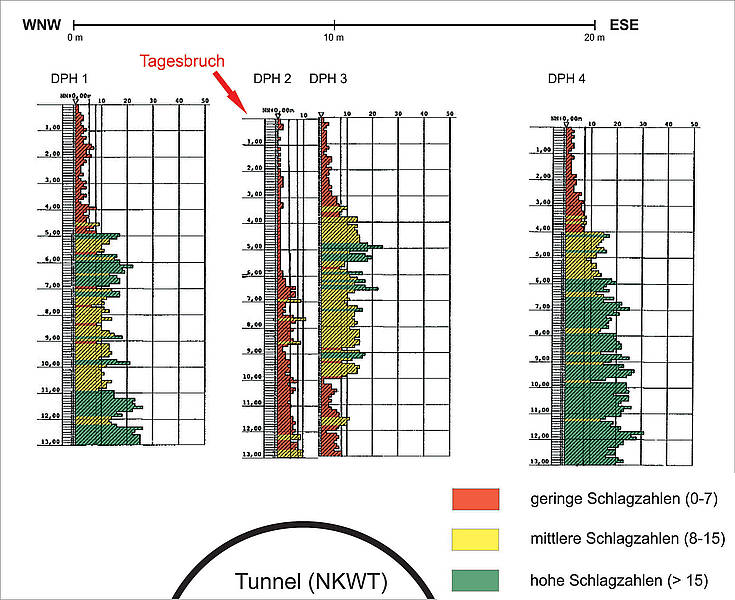

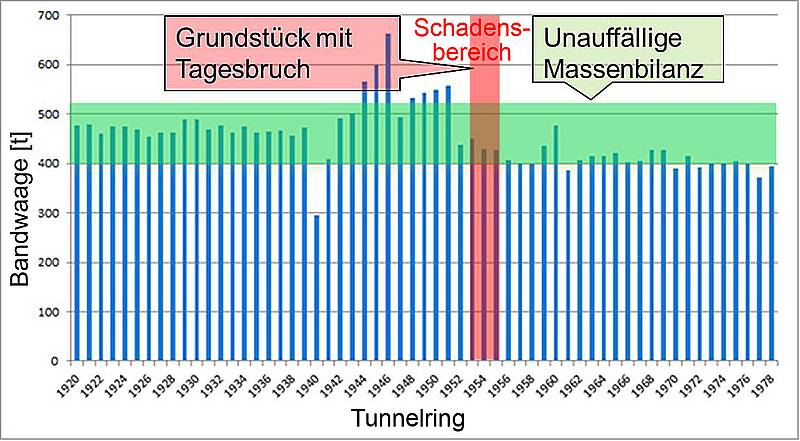

Bei der Auswertung der Maschinendaten sind große Schwankungsbreiten zu berücksichtigen. Das Gewicht der Bodenmassen des Tagesbruchs von etwa 40-50 t liegt noch innerhalb des Toleranzbereichs des Fördergewichtes pro Tunnelring (2 m lang) und würde daher nicht auffallen. Rammsondierungen, die nach dem Tagesbruch im Bereich des betroffenen Grundstücks niedergebracht wurden, zeigen direkt über der Tunnelfirste Auflockerungen an.

Die beauftragten Fragestellungen werden wie folgt beantwortet

Ursache des Tagesbruchs

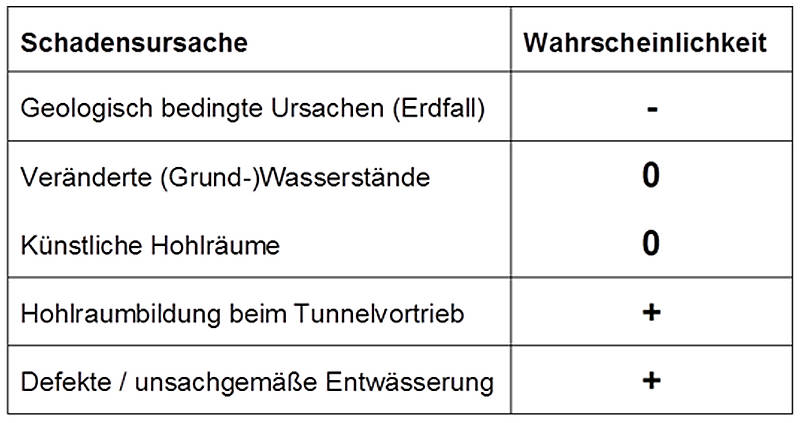

Auch wenn die tatsächliche Schadenursache nicht abschließend benannt werden kann, so kann jedoch mit einiger Sicherheit konstatiert werden, dass ein Tagesbruch über einem künstlichem Hohlraum und kein natürlicher Erdfall vorliegt. Als plausibelste Ursachen für den aufgetretenen Tagesbruch lassen sich eine Hohlraumbildung beim Tunnelvortrieb und eine unsachgemäße Entwässerung des betroffenen Grundstücks eingrenzen. Aus der Erfahrung vieler geotechnischer Schadensfälle ist die Kombination der beiden mutmaßlichen Schadensursachen durchaus wahrscheinlich.

Zusammenstellung der möglichen Ursachen für den Verbruch vom 16.12.2011 sowie der Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Ursachen:

+ prinzipielle Voraussetzungen für Schadenursächlichkeit liegen vor

0 Schadensursächlichkeit kann weder bewiesen noch ausgeschlossen werden

- Schadenursächlichkeit ist wenig wahrscheinlich oder plausibel

Gefahr weiterer Tagesbrüche

Unter der Annahme, dass die Tunnelbaumaßnahme (mit)ursächlich für den aufgetretenen Tagesbruch ist, besteht ein erhöhtes Risiko für Tagesbrüche entlang der Tunneltrassen. Dies gilt besonders für Bereiche mit Lockergesteinsüberdeckung. Im Bereich des südlichen Friedhofsbereichs besteht eine zum Grundstück mit dem aufgetretenen Tagesbruch vergleichbare Untergrundsituation, da auch hier der Tunnel aus dem Fels in eine quartäre Rinne austritt. Hier wird jeweils eine geeignete Nacherkundung des Baugrundes empfohlen.

Weitere untergrundbedingte Gefahre

Außer einem Tagesbruch wurden folgende weitere Gefahren geprüft:

- Geländesenkungen, Geländeverschiebungen, Rutschungen

Nach Abschluss des Vortriebs sind keine direkten Bodenbewegungen infolge des Baus des NKWT zu erwarten. Somit besteht derzeit grundsätzlich ein im Vergleich zur Vortriebsphase relativ geringes Risiko bezüglich Geländesenkungen, Geländeverschiebungen und Rutschungen. Unabhängig davon, können durch folgende Umstände dennoch auf Dauer Bodenbewegungen und schädliche Veränderungen an Bauwerken nicht ausgeschlossen werden. - Grundwasseranstieg/Vernässungen

Durch den Bau des NKWT wurden bereichsweise die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse dauerhaft verändert. Durch die geplante Erneuerung des alten Kaiser Wilhelm-Tunnels einschließlich der Abdichtung werden aller Voraussicht nach nochmals die (Grund) Wasserverhältnisse verändert.

Weiterführende Maßnahmen

Die vorhandene Datengrundlage ist insgesamt nicht ausreichend, um die äußerst komplexen hydraulischen Verhältnisse hinreichend aufzulösen. Zur zweckmäßigen Erfassung der hydrogeologischen Verhältnisse sowie zur deren Überwachung werden vom Landesamt für Geologie und Bergbau weitere Erkundungs-, Kontroll- und Überwaschungsmaßnahmen notwendig. Schwerpunkt hierbei sind die Überwachung der Grundwasserverhältnisse und Hangstabilität im Hinblick auf die geplante Abdichtung des alten Kaiser Wilhelm-Tunnels.

Folgende Maßnahmen werden empfohlen:

Abteufen zusätzlicher Bohrungen und Ausbau zu Grundwassermessstellen und Inklinometermessstellen Stichtagsmessungen unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Variationen Ausstattung ausgewählter Grundwassermessstellen mit Datenloggern Hydrochemische Analysen bei den Stichtagsmessungen Markierungsversuche Erkundung der Bachläufe (insbesondere die verrohrten Abschnitte) Modifizierte und ergänzte Wiederaufnahme der Höhen- und Lagekontrolle von Gelände- und Gebäudepunkten

Literatur

WEHINGER, A., ALBERTI, M., STORZ R. (2013): Neuer Kaiser-Wilhelm-Tunnel in Cochem - Ingenieurgeologisches Gutachten zur Prüfung der Untergrundsituation nach dem Tagesbruch vom 16.12.2011.- Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz Mainz [unveröff.]